みなさん、こんばんは。

eichanです。

今日も今日とてクライアントさんからの嬉しいご報告を受けて、テンションが思いっきり上がったそのままに記事を書いています。

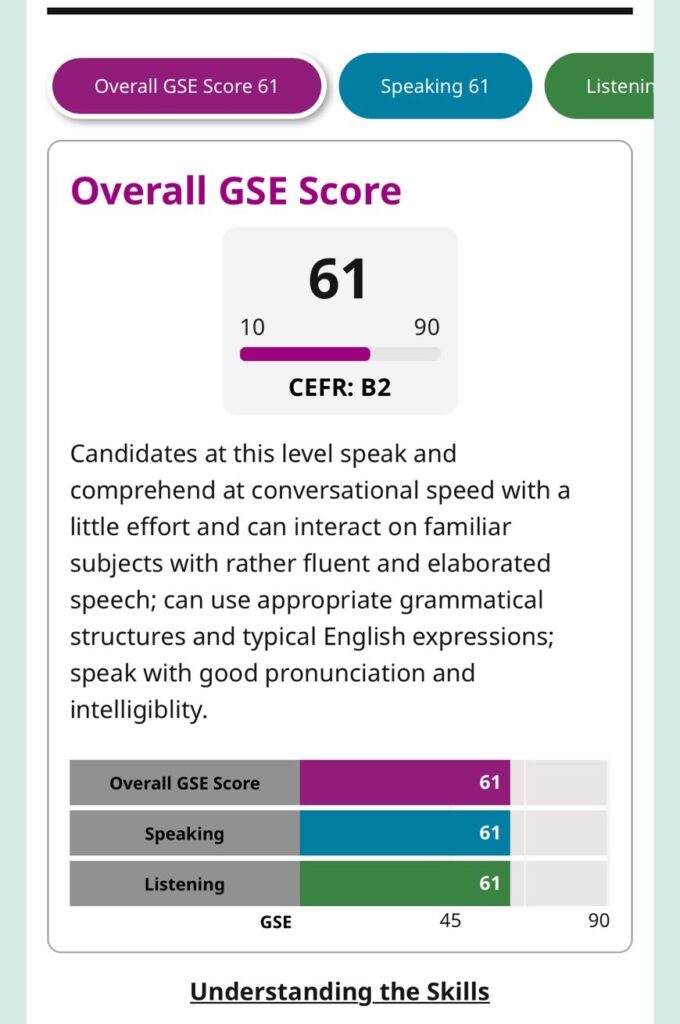

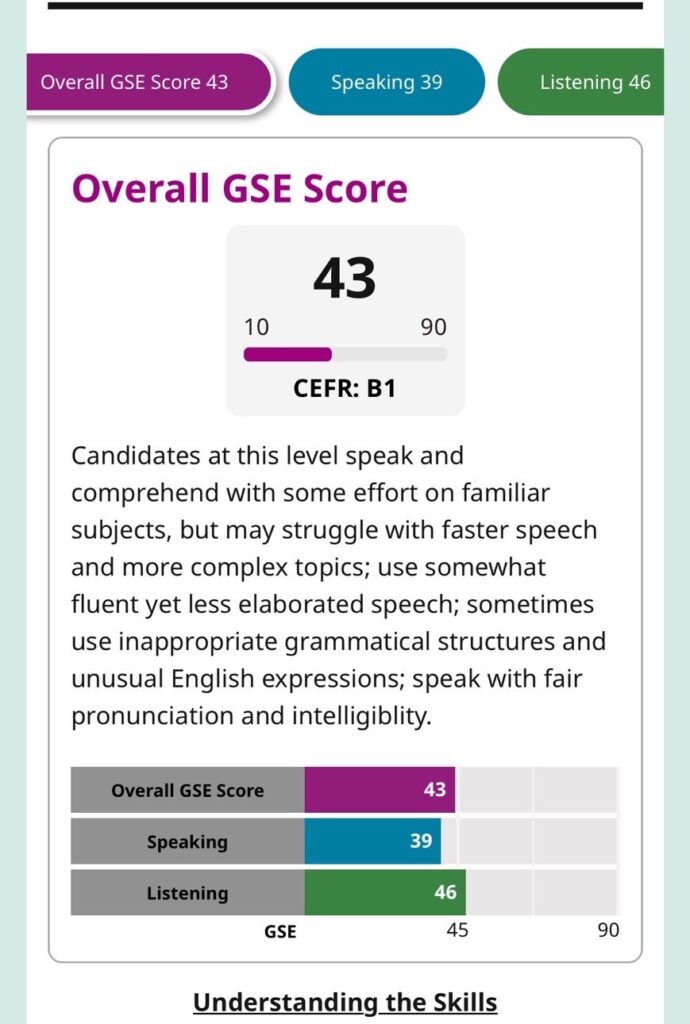

ビジネス英会話コースの生徒さんが、「Versant61点」を突破!されました。

半年前は43点なので、「18点」アップ👏

Versantは点数が上がれば上がるほど伸ばすことが難しくなりますし、毎日24時以降に気合いでシャドーイングを送ってきてくれている粘り強〜いクライアントさんなので、僕も思わず大喜びです。(クライアントさんも嬉しそうなのが◎)

Versantに関しては前職時代を含めると7年近く向き合っていますが、2024年1月以降新形式に変わってから点数を上げるためには旧形式・新形式で戦略が大きく変わりました。

法人案件では定量的な評価として必ずと言って使われるテストで、Versantを伸ばせることは英語コーチとして非常に大切なスキルです。

ただVersantについて語って行くと非常〜に長くなるので、完全解説した記事はニーズがあれば今後分割して、投稿していきます。

また、VersantやTOEICはAIを使った課題分析なども非常に使いやすい分野なのでそれも併せてご紹介していく予定です(前回記事を書いてから今の間にもAIの進化はすさまじく、超自然な英語音声を即座に作れてしまう技術、gemsを使った1分で洗練された資料が作れてしまうプロンプトなど、コーチングに活かせる技術も続々登場しています)。

とここまで前段が長くなってしまいましたが、今回の記事は前回の記事の続き、「上級者クライアントさん向け(C1レベルを目指す方向け)」のリスニング編です。

その中でも育成をしているコーチのコンサル生の方々からの質問が多い、『多聴』というトレーニングについて解説していきます。

B2レベル以上のクライアントさんが次のステップに進むための効果的な方法として従来の多聴指導だけでは足りないことも多いですし、

なにより「TOEICや試験の英語は聴けるようになってきたのに、英語のニュースやドラマ、映画になるとさっぱり聞こえない…」という学習者の方のお悩みは意外と多いです。

そこで今回はB2レベル以上の方がC1レベルに到達するための、「真の多聴」について詳しく解説していきます。

それでは、いってみましょう!

目次

【重要】用語の定義:EducationalコンテンツとAuthenticコンテンツの違い

まず、記事の理解を深めるために重要な用語を先に定義させていただきます。

Educationalコンテンツ(Educational Contents)

- 対象: 第二言語学習者

(主にCEFR A1〜B2レベル) - 特徴: 学習用にスクリプトが用意され、

クリアに発音されている - 速度: WPM 130〜170程度と

比較的聞き取りやすい - 音の変化: 簡易的で、

学習者向けに調整されている - 例: TOEIC/英検等の資格試験教材、

VOA、日経LissNなど

Authenticコンテンツ(Authentic Contents)

- 対象: ネイティブがネイティブ向けに

発信したコンテンツ - 特徴: WPM 180〜230以上と幅広く、

単語や表現も自然な英語

(C1レベル以上が多い) - 音の変化: 実際の会話で起こる

複雑な音の変化を含む - 例: 英語ニュース、YouTube動画、TED、

Podcast、海外ドラマ、映画など

【実体験】なぜこの違いが重要なのか

コーチングでは、これら2つの種類の音源をクライアントさんのレベル・課題に応じて適切に使い分けていかないと正しくリスニング力が伸びないケースが非常に多いです。

余談ですが私は1社目の会社(新卒で入った会社)で英語教材を開発していたのですが、ボイスアクターさん達による教材の音声収録に立ち会った経験があります。

そこでは、クリアに聞こえるように何度も何度も録り直しが行われていました。その様子を見て「こんなに綺麗な音声ばかり聞いていては、実際のAuthenticな音声は聞き取れるようにはならない」と強く感じたのを覚えています。

つまり、Educationalコンテンツは「学習のために作られた英語」であり、実際のビジネス場面で遭遇する英語とは質が異なるということです。

だからといってEducationalコンテンツが一概に悪い、ということではなく、クライアントさんの状況や目指されるレベルによって使い分けることが大切ということです。

そして今回のテーマのC1レベルを突破するべきクライアントさん達にとって、

Authenticコンテンツで学習すること(コーチがこれらを用意すること)

は絶対に必要です。

【警告】やみくもな多聴が引き起こす「伸び悩みの罠」

ここからもう少し深掘りして、多くの英語学習者、そして指導をされている英語コーチの方々も陥りがちな、効果の出ない多聴パターンについて先にお話しします。

よくある間違った多聴パターン

- ・「リスニングが苦手」→「とりあえず多聴をたくさんやろう」

- ・「種々雑多な音声をとりあえずたくさん聞かせる」という指導

- ・「量さえこなせば伸びる」という考え方

これらのアプローチ、実は多くのコーチングで見かけるパターンなのですが結果的にクライアントさんが伸び悩んでしまうケースが非常に多いです。

なぜこのアプローチでは限界があるのか

このアプローチでの限界は、

・音声知覚/意味理解、何をどう、どこまで鍛えたくて多聴を採用しているのか明確になっていない

・Educationalコンテンツ/Authenticコンテンツを使い分けられていない

・クライアントさんのレベルにあった/ニーズに即した内容のコンテンツが用意できていない

などから引き起こされます。

特によくあるケースが、クライアントさんが聞き取りたい英語が例えばビジネスレベルの英語、いわゆる英語ニュースなどC1以上のレベルなのに、

ずっとEducationalコンテンツで学習させてしまうケース。

これだといつまで経っても、クライアントさんは自然かつネイティブのマシンガンのような英語を聞き取れるようになりません。なぜなら、Educationalコンテンツは先述した通り”学習者にとって聞きやすいように設計された”コンテンツだからです。

例えると… Educationalコンテンツだけでのリスニング学習は「いつも同じコース、同じ速さの球が来ると分かっているバッティングセンター」で練習をするようなものです。

これに慣れても、実際の試合(リアルな会話)では通用しません。球種も違えば、スピードも違う、そして何より「どこから球が飛んでくるのか」すらわからないという予測がつかない状況の連続こそがリアルな会話だからです。

つまり日々お仕事で英語を使う、高いレベルで英語を運用する必要があるクライアントさんにとってはAuthenticなコンテンツ:「試合」を通して、

多様なアクセント、スピード、表現という予測不能な状況に対応する力を養う必要があります。

B2レベル以上の方には、まさにこの「試合で通用する力」が求められているのです。

【解決策】Authentic多聴で回路を醸成する方法

では、具体的にどのようなアプローチが効果的なのでしょうか。

多聴の真の目的

多聴の真の目的は、

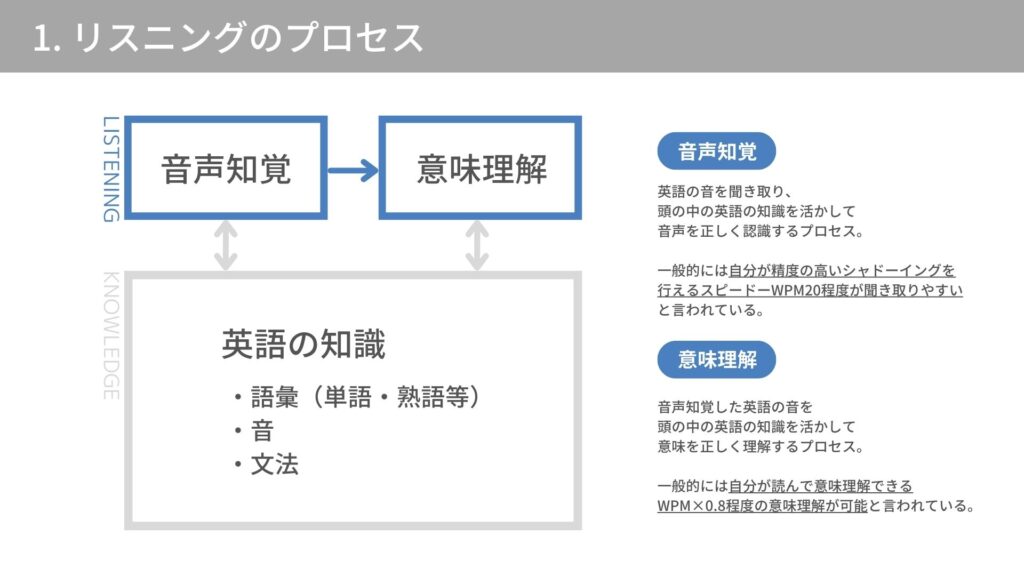

リスニング力の根幹である「音声知覚(音を聞き取る力)」と「意味理解(意味を理解する力)」の2つの回路を同時に、かつ大量に動かし、その**回路自体を醸成する(育てる)**ことだと私は定義しています。

英語コーチングの現場でよく起こることは、

・音声知覚は順調に伸びている

(例えばWPM180~200を超えたシャドーイングができる)

・意味理解も順調に伸びている

(例えば多読の平均がWPM130~150を超えている)

これらが実現されていれば理論上は(第二言語習得論上は)、WPM180以上のAuthenticな英語コンテンツに対しても対応できるようになっているはずなのに、

実際のリスニング、すなわちAuthenticな英語を聴こうとすると聴けない(クライアントさんが聴けるようにならない)という現象です。

英語学習者の方の身にも、速い音を聞いたらなんとか音は聞き取れる、そしてリーディングで読むときは十分理解できる、

なのにいざ自然なAuthenticな英語を聞いてみようとすると、全然理解できない…

ということが起こっているはずです。

この要因がまさに音声知覚と意味理解それぞれは伸びているけど、それをつなぐ「回路」が育っていないということです。

具体的なメカニズム:

このメカニズムを少し具体化してみると、

多聴は

音を聞いて(音声知覚)

意味を理解する(意味理解)

というプロセスを多量に繰り返す(=多く聴く)トレーニングといえます。

まさに筋トレのように使えば使うほど強化されていき、聞いた音を認知する音声知覚、その後の意味理解を瞬時に行うことができるようになります。

ただしここで混同しがちかつ注意しなければいけないのが、多聴と聞き流しの違いです。

多聴は上記に書いた通り音声知覚⇔意味理解を”意識的に大量に繰り返す”こと、

聞き流しは”何も意識せずにとにかく英語を耳に当てること”です。

これらは似て非なるものであり当然ですが聞き流しをしていては、いつまでも聴けるようにはなりません。(コーチングでも初級者の方にしかいれません)

ではどうすれば聞き流しにならず、コーチが多聴トレーニングを適切にワークさせられるようになるのか?

その具体的な方法を、次の章で見ていきます。

【実践編】今日からできるAuthentic多聴トレーニング

ではここから、具体的にどのような手順で、かつ何を意識してAuthentic多聴を進めれば良いのかを、解説していきます。

❶ 教材選定・課題作成

クライアントさんの興味関心に合わせたAuthenticコンテンツを選定し課題を作成します。

重要なのは以下の4点です。

- 業界・分野の一致: クライアントさんが実際に使う英語に近い分野のコンテンツ

- 興味関心の重視: 内容に興味を持てるテーマ

- 適切な難易度: 理解度60-70%程度のレベル+必ず問い・問題を作成

- 教材の使いやすさ:Youtube動画などから作成することが多いため、

1つのドキュメントにスクリプト・意味理解テスト・(ディクテーション)・

日本語/英語訳を一元化

これらの条件、特に下記の要素を含めることで”ただ聴くだけ”ではなく、”意識的に聞かざるを得ない状況”を仕組みとして作り出します。

・内容に興味がもてる

・クライアントさんの仕事や環境に直結する

・難易度がストレッチゾーンに入っている

・テストが用意されている(意味理解テスト/ディクテーション等)

例えば下記は私が担当してきたクライアントさんの業界・ご興味別にテーラーメイドしたAuthenticコンテンツの例です。

[金融業界のクライアントさんに向けたもの]

※黒塗りは「意味理解の確認テスト」の回答箇所です。

[ESG関連のコンサルタントをされているクライアントさん向け]

※クライアントさんのレベルによっては、上記のようにディクテーションも入れます。

[弁護士のクライアントさん向け]

それに加えて、クライアントさんの課題によってはインド英語・中国英語などのアレンジした課題もAuthentic課題として作成します。

[インド英語]

[中国英語]

❷ 課題学習期間/トレーニング方法

課題の学習期間としては一般的には1課題を1週間で実施します。

1課題の長さは10~15分程度の動画やコンテンツをコーチが選んで課題作成し、それを下記の手順でクライアントさんに学習していただきます。

①『多聴』フォルダから、課題を選択

(コーチは作成した課題をこちらに格納する)

②課題の先頭に動画のリンクが貼られているため、動画全体を視聴する。

③②が終わった後スクリプトに記載されている時間表示を見て、その時間の箇所を再度リスニングする。その後スクリプトの『Questions』に日本語で回答し

解答を確認

④続いて動画を聴きながら「ディクテーション」を実施

※文字を書くのが面倒な場合は、わからない箇所だけハイライトしてください。

(こちらは先述した通り、クライアントさんによって入れるか入れないかを分けます)

⑤日本語訳を確認して終了

ポイントは、②と③を必ず毎日行う、つまり

1つの音声に対して毎日

・10~15分程度の動画/音声を意味理解しながらリスニングする

・課題となっている箇所(2~3分程度)の箇所を再度意味理解しながらリスニングする

これらを合わせて最低20~30分程度/日はAuthenticなコンテンツをリスニングするということです。

このように同じ音源を何度も繰り返し”多聴”することによって先ほど書いた音声知覚と意味理解の回路の醸成、そして何度も同じ音声を聴くからことコーチングで極めて重要なクライアントさんのNoticingを促すことができます。

❸ 段階的な負荷

Authenticとはいえ最初は比較的聞き取りやすいコンテンツ(WPM180程度の課題)から始め、

徐々に難易度とスピードを上げてターゲットのWPMに合わせていきます(C1以上のレベルを目指す方であれば、WPM230~250程度)。

【上級者向け】多聴と精聴の使い分け

※こちらの章はコーチ側が理解していればよい話なので、英語学習者の方は飛ばしてください。

【簡易的】多読/多聴/精聴使い分け:

意味理解の2つの要素_

文脈処理と経時処理

ここで、多聴の効果をより深く理解するために意味理解の構造についてもコンサルしているコーチの方々からよくいただくご質問に回答する形で、解説します。

よくコーチの方々から、

「意味理解を鍛える上での、多読や精読と多聴の違いは何ですか?」と質問されます。

こちらの回答は少しややこしいですが、意味理解で鍛える要素の違いになります。

意味理解は意味理解ではないのか?と考えたくなるところですが、実は意味理解は2つの要素に分解して考えることができます。(クライアントさんに伝えるときはわかりやすいので、便宜上、「意味理解」という1つのカテゴリーでお伝えします)

これら2つの要素というのが、文脈処理と経時処理です。

文脈処理:曖昧さ耐性を鍛える

わからない部分があっても”文脈全体で意味理解”をして要旨を捉えていく処理能力です。

英語コーチングの現場でよく使う「曖昧さ耐性」が重要な要素となります。

- 多読: 「読む」行為を通して

(文字知覚を通して)文脈処理を鍛える - 多聴: 「聴く」行為を通して

(音声知覚を通して)文脈処理を鍛える

例えば、会議中に知らない専門用語が出てきても、前後の文脈から大まかな意味を推測して、全体の流れを理解し続ける力のことです。

経時処理:

チャンクでの理解力を鍛える

2つめの経時処理とは”英語の語順で、前から正確に意味理解”をしていく能力・処理のことです。1単語ごとに意味理解をするのではなく、かたまり=チャンクごとに意味理解できる力が重要となります。

- 精読: 「読む」行為を通して

(文字知覚を通して)経時処理を鍛える - 精聴: 「聴く」行為を通して

(音声知覚を通して)経時処理を鍛える

これは、英語を英語の語順のまま理解する力で、リアルタイムでの会話についていくために不可欠な能力です。

基本的な考え方

つまり、厳密に考えるとそれぞれのトレーニングで鍛えているところが異なっていることがわかります。

そして、クライアントさんをC1レベル以上に最速でお連れするためには、これらのトレーニングをタイミングを見て適宜入れ替えたり、オーバーラップさせたりすることが大切です。

特にわかりやすい多聴と精聴を比べてみると、下記の違いです。

- 多聴: 曖昧なまま進める力を鍛える

(文脈処理) - 精聴: 細部を正確に聞き取る力を鍛える

(経時処理)

つまりいつも私がコーチ方々にお伝えしている、クライアントさんの課題に対して最も効果適期なトレーニングを採用するという観点で言えば、

・意味理解における文脈処理を鍛えたい

→多聴・多読を採用する基準

・意味理解における経時処理を鍛えたい

→精読・精聴を採用する基準

という風に考えていきます。

※ここで多聴以外のトレーニング(精聴の効果ややり方など)の具体的な説明をし始めると長くなりすぎるので、一旦割愛します。

今後精聴に関しての記事もあげていく予定なので、そちらでより詳しい違いは解説します。

「今すぐ知りたいねん〜!」というコーチの方々は、ぜひチャットやコンサル時にどんどん質問してください。

まとめ

今回は、B2レベル以上のリスニング力向上において、Authentic多聴が最も効果的である理由について詳しく解説しました。

下記が今回、特に重要なポイントです。

- 目的を明確にした多聴: やみくもな量ではなく、質を重視したアプローチ

- EducationalとAuthenticの使い分け: 目的に応じた適切な教材選択

- 意味理解の2つの要素理解:

文脈処理と経時処理の理解 - 回路の醸成:

音声知覚と意味理解を同時に向上 - 個別最適化:

コーチによる教材選定の重要性

以前のC1レベル以上のスピーキング記事でも書かせていただいた通り、クライアントさんをC1以上のレベルに連れて行くことは、多くのコーチにとって至難の業、魔境の領域です。

ただ満足度を上げて、英語力が伸びて、継続してくださるクライアントさんが増えれば増えるほどこのレベルのコーチングが求められていきます。

加えて私も大手スクール時代から今まで、コーチングスクールから独立したコーチの方々とコーチングについて定期的にディスカッションしていますが、

私たちの総意としても、このレベルを担当できるようになれば、間違いなくコーチとして大きな差別化要因になります。

もし今回の内容で「自分のクライアントさんにも試してみたい」と思われたコーチの方や、「自分でも実践してみたい」と思われた学習者の方は、ぜひ実践されてみてください。

英語コーチングに関してのご質問や気になることなどがあればコメントやTwitter(@eichan_ruh)、ブログの「お問い合わせ」からご連絡いただけたらと思います。

LINE公式アカウントの方では定期的に英語コーチングに関する無料の相談会を実施しておりますので、ご興味がある方はご参加ください

また、現在英語コーチとして悩みを抱えている方に向けて英語コーチが今後生き残っていくための無料メルマガも発行しています。

大手スクールでトップコーチになるために意識した、

・満足度 ・英語力の伸び ・継続率 ・コーチング力 ・ティーチング力

これら全てを最大化するための秘訣を、メルマガ限定で無料配信しておりますので「スパルタな内容でもついていける」という方はぜひご登録ください。

引き続き、よろしくお願いいたします!